Georg Zundel über seine wissenschaftliche Tätigkeit

Auszüge aus der Autobiographie GEORG ZUNDEL "Es muss viel geschehen!"

Forschung nach der Rückkehr aus Moskau

Nach meiner Rückkehr aus Moskau folgte eine Zeit intensivster Forschungstätigkeit. Meine neue Doktorandin Ilse Scheuing, heute Frau Kampschulte, war die Enkelin des Rechtsanwalts Scheuing, der das Testament meines Großvaters verfasst hatte, was sie damals natürlich nicht wusste. Sie untersuchte im Rahmen ihrer Doktorarbeit Infrarotkontinua, die von nichtwässrigen Systemen verursacht werden. Sie fand, dass man bei den Systemen Toluolsulfonsäure-Alkohol und Toluolsulfonsäure-Dimethylsulfoxid intensive Infrarotkontinua beobachtet. Langfristig führte dies zu der Erkenntnis, dass man bei allen Systemen mit B+H∙∙∙B  B∙∙∙H+B Brücken, wenn diese in amorpher Umgebung vorliegen, derartige Infrarotkontinua beobachtet. Die Schwierigkeit bei diesen Untersuchungen bestand darin, diese Systeme wasserfrei darzustellen, denn die kristalline Toluolsulfonsäure enthält ein Wassermolekül pro zwei Säuremoleküle, das sich nur sehr schwer entfernen lässt, da es über vier kräftige Wasserstoffbrücken mit der Umgebung verknüpft ist. B∙∙∙H+B Brücken, wenn diese in amorpher Umgebung vorliegen, derartige Infrarotkontinua beobachtet. Die Schwierigkeit bei diesen Untersuchungen bestand darin, diese Systeme wasserfrei darzustellen, denn die kristalline Toluolsulfonsäure enthält ein Wassermolekül pro zwei Säuremoleküle, das sich nur sehr schwer entfernen lässt, da es über vier kräftige Wasserstoffbrücken mit der Umgebung verknüpft ist.

Ilse Scheuing war sehr temperamentvoll. Als wir einmal in Haisterkirch abends nach getaner Arbeit zum Heiligen Sebastian wanderten, stritt sie sich mit Herrn Rast, einem anderen Mitarbeiter. Es ist der Satz überliefert: „Jetzt hole ich den Brügel!!” (Lehrbuch der Infrarotspektroskopie von Brügel, einem Wissenschaftler bei der BASF). Meine erste weibliche Doktorandin forschte oft bis tief in die Nacht. Der Zugang zu unserem Institut war zufolge der Bauarbeiten nur durch einen langen, von Brettern gesäumten Gang möglich. Diese Situation war jedoch – insbesondere da in Bahnhofsnähe – nicht geheuer. So rief sie mich, wenn sie fertig war, an und ich kam dann, um sie aus dem Institut zu retten.

Als ich an einem Sonntagnachmittag ins Institut ging, um meine Messreihen durchzuführen, verließ gerade Herr Maier, unser Hausmeister, das Institut. Ich betrat eines unserer Labors und wer machte sich da zu schaffen? Ein Einbrecher. Es war ihm geglückt, eines der kaputten Schiebefenster zu öffnen, dann hat er den Verdunklungsvorhang aufgeschnitten. Er war gut vorbereitet, denn er gab sich als Detektiv des Bauamts aus und erklärte, wir seien sehr unvorsichtig. Wir unterhielten uns eine Weile. Als ich sagte, ich sei aus Tübingen, entgegnete er: „In Stuttgart habe ich in der letzten Zeit auch gearbeitet.” Schließlich schlossen wir zusammen das kaputte Fenster; er war sichtlich geschickt. Darauf wünschte ich ihm noch einen schönen Sonntag und komplimentierte ihn zum Institut hinaus. Zuvor habe ich ihn noch auf die Gefahren eines Chemielabors hingewiesen, denn im Abzug neben der Labortür standen Flaschen mit Chlorsulfonsäure und Phosphotrichlorid. Damit begossen, hätte er sein Leben als Blinder beendigt. Dies als Warnung für alle Einbrecher in Chemielabors!

Hans Metzger hatte für seine Messreihen kein geeignetes Vergrößerungsglas, um die Spiegelskala abzulesen. Deshalb las er diese, zur Erheiterung der anderen Forscher, von einem „Hochsitz“ aus mit einem Fernrohr ab. Er untersuchte die Folien H2O und D2O hydratisiert. Seine Untersuchungen ergänzte er durch Aufnahme der Adsorptionsisothermen mittels einer Quarzfadenwaage. Ferner berücksichtigte er die Längenänderungen der Folien, die in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit auftraten. Auch führte er Coulombmetrische Mikrotitrationen bei Bruno Sansoni aus, einem Dozenten der Universität Marburg. Das bedeutete, dass auch ich gelegentlich dorthin fahren musste. Hans Metzger wohnte auf dem Zeltplatz. Herr Sansoni hatte große Schwierigkeiten an der Universität, denn Professor Huisgen agierte von München aus gegen ihn. Eines Tages, als ich wieder einmal nach Marburg kam, musste ich ihn in der Klinik aufsuchen, wo er wegen einer Gallenkolik darniederlag.

In diesen Jahren verbrachte ich große Teile meiner Zeit mit Doktoranden in Haisterkirch. Ich hatte meiner Mutter ihre neue Sekretärin Inge Straub ausgespannt. Im Atelier fertigten wir die nahezu zweihundert Spektrenzeichnungen für meine Habilitationsschrift und meine Monographie an. Dies war sehr mühsam – die Spektren mussten an einem Leuchttisch in die vorgedruckten Gerippe übertragen werden. Hierbei mussten wir sie anhand der Eichkurven, die mit Hilfe von Eichbandenhergestellt worden waren, zurechtrücken. Die Abweichungen betrugen in der Nähe des Übergangs vom Prisma auf den Gitterbereich fünfzehn Wellenzahlen und mehr. Die Zeichnungen breiteten wir auf dem Boden des Ateliers aus. Nach einigen Ermahnungen trottete mein Hund Bambino, das Ungeheuer, mit großem Respekt um sie herum.

Um 3200 cm-1 beobachteten wir eine Bande. Sie hat bei Hans Metzger und mir in Haisterkirch eine Erkenntniskrise ausgelöst, denn sie lag bei sehr viel kleineren Wellenzahlen als die entsprechende Bande bei flüssigem Wasser. Genau dort absorbieren aber auch die Ammoniumionen. Damit entstand der Verdacht, dass durch in der Laborluft anwesenden Ammoniak in den Folien Ammoniumionen entstanden sein könnten, womit  alle unsere Messungen natürlich unsinnig gewesen wären. alle unsere Messungen natürlich unsinnig gewesen wären.

Voller Panik fuhren wir daher, mit unseren Folien in einem Exsikkator, nach München. Wir tauchten eine der Folien, die die fragliche Bande zeigte, in destilliertes Wasser und trockneten sie rasch. Die verdächtige Bande tauchte nicht auf. Somit waren keine Ammoniumionen in den Folien vorhanden. Wir feierten diese fundamentale, rettende Erkenntnis und den Geburtstag von Hans Metzger mit einem opulenten Mittagessen im türkischen Restaurant am Oskar-von-Miller-Ring. Es gab Yogurtlu Kebab. Sehr beruhigt kehrten wir noch am selben Tag nach Haisterkirch zurück. Leider existiert dieses exzellente Restaurant nicht mehr. Als aufkam, dass es Hauptumschlagplatz für Drogen war, wurde es geschlossen. Mit der Theorie ging es nur langsam weiter. Wenn wir uns auch noch so scharfsinnige Gedanken machten, eine Erklärung für das Kontinuum konnten wir nicht finden. Mit Erich Weidemann zeigte ich, dass die Kopplung der Protonenfluktuation in zwei benachbarten B+H∙∙∙B  B∙∙∙H+B Brücken zu Protonendispersionskräften führt. Erklären können diese Kräfte die Kontinua jedoch nicht vollständig, denn wenn dem so wäre, dürfte die Intensität der Kontinua nicht linear mit der Konzentration zunehmen; es wäre vielmehr ein überproportionaler Anstieg der Intensität mit der Konzentration zu erwarten, da sich erst mit zunehmender Konzentration mehr und mehr Paare der Gruppierungen mit den Wasserstoffbrücken bilden. B∙∙∙H+B Brücken zu Protonendispersionskräften führt. Erklären können diese Kräfte die Kontinua jedoch nicht vollständig, denn wenn dem so wäre, dürfte die Intensität der Kontinua nicht linear mit der Konzentration zunehmen; es wäre vielmehr ein überproportionaler Anstieg der Intensität mit der Konzentration zu erwarten, da sich erst mit zunehmender Konzentration mehr und mehr Paare der Gruppierungen mit den Wasserstoffbrücken bilden.

Karl Zwernemann, geschickt von Theodor Ackermann, stieß aus Münster kommend zu uns. Ihm war die Flucht aus der DDR gelungen, denn er hatte Verwandte unmittelbar an der Elbe. Er schwamm durch die Elbe und kam so in den Westen. Karl Zwernemann wurde von einem der Assistenten von Herrn Ackermann sehr schlecht behandelt. Für diesen Herrn rächte sich sein Verhalten jedoch, denn der recht tüchtige Zwernemann wurde später in der Industrie sein Vorgesetzter.

Karl Zwernemann sollte basische Ionenaustauscherfolien herstellen. Zuerst versuchten wir dies mit einem Polyadditionsverfahren. Doch die Reaktion verlief so heftig, dass die Proben an der Decke landeten. Nach umfangreichen Untersuchungen, an denen insbesondere Herr Rüterjans, damals Assistent von Ackermann, beteiligt war, ergab es sich, dass sich derartige Folien aus p-Dimethylaminostyrol polymerisieren lassen. Diese Substanz war nicht käuflich, wir mussten sie selbst herstellen.

In Tübingen hatte ich Helmut Hempel, einen Architekten des Universitätsbauamts, damit beauftragt, die Räume unter dem Atelier in Labors umzubauen, dies in der Absicht, mich dort mit einem Auftragsforschungslabor selbständig zu machen. Die Umbauarbeiten waren jedoch, als ich promovierte, noch nicht abgeschlossen, so dass ich mich der Habilitation zuwandte, die im Jahre 1967 stattfand.

In den fast fertigen Labors unter dem Atelier stellte ich im August 1965, ausgehend von Patenten, Folien mit verschiedenen Anionen als Festionen her. Ich präparierte Polystyrolseleninsäurefolien und oxidierte diese weiter zu Selenonsäurefolien. Der Einbau der Phosphinsäure- und insbesondere der Thiophosphonsäuregruppen war eine gewaltige Stinkerei, da sich dabei Phosphotrichlorid bzw. Thiophosphotrichlorid entwickelt. Mein Ungeheuer, das ich manchmal aus Haisterkirch mit nach Tübingen nahm, kläffte wütend am Baum vor dem Labor hoch, da es dort eine intensiv duftende Mieze vermutete.

In München traf ich mich häufig mit Adalbert Mayer im Café. Er arbeitete am Institut von Professor Nikolaus Riehl an der TU über die Protonenleitung im Eis. Herr Riehl war ein sehr origineller Typ. Er ist im Baltikum aufgewachsen und hatte an der Universität Leningrad studiert. Nach dem Krieg war er als Wissenschaftler nach Russland verschleppt worden. Er bezeichnete diese Zeit als die beste seines Lebens. Er hatte dort, was sicher für russische Verhältnisse sehr ungewöhnlich war, ein Auto mit Fahrer zur Verfügung.

Adalbert Mayer folgte später einem Ruf der Universität Bremen. Diese Universität hatte jedoch damals eine Struktur, die keine erfolgreiche naturwissenschaftliche Forschung ermöglichte, denn es gab keine Assistenten und damit auch keine Teambildung.

Entscheidende Erkenntnis: die Gruppierung H5O2+

Die Umbauarbeiten am Münchner Institut machten große Fortschritte. Als eines Tages die Wand hinter unserem Spektrometer durchgebrochen wurde, packten wir das Spektrometer sorgfältig in Plastikfolie ein. Ich fuhr mit Hans Metzger nach Haisterkirch, um mit ihm dort seine Doktorarbeit auszubrüten. Er hatte eine große Anzahl umfangreicher Messreihen aufgenommen, die nun verstanden werden mussten.

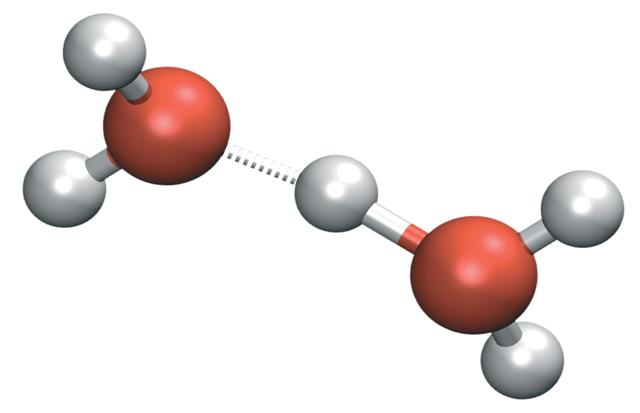

Wir kämpften 1965 etwa ein halbes Jahr und kamen auf keinen grünen Zweig. Wir versuchten, unsere Messergebnisse stets unter der Annahme in Diagrammen aufzutragen, dass das Kontinuum durch die von Manfred Eigen vorgeschlagenen H9O4+ Gruppierungen verursacht ist [E. Wicke, M. Eigen und Th. Ackermann, Z. Physik. Chem. Frankfurt 1, 340 (1954)]. Die unter dieser Voraussetzung durchgeführten Auswertungen führten jedoch zu keinen vernünftigen Grafiken, denn diese Annahme ist falsch. Die Erkenntniskrise in Haisterkirch wurde schlimmer und schlimmer. Selbst mein wissenschaftlicher Beirat, das Ungeheuer, war schon ganz deprimiert. Im September kam uns eines Tages die Idee, dass man nicht von Gruppierungen H9O4+, sondern von Gruppierungen H5O2+ ausgehen muss, um vernünftige Kurven zu erhalten. So konnten wir beweisen, dass im Fall wässriger Systeme die Wasserstoffbrücke im H5O2+ das Kontinuum verursacht, dies, da einerseits die Intensität der Kontinua proportional zum Dissoziationsgrad zunimmt, und da andererseits die Dissoziation nur dann eintreten kann, wenn zwei Wassermoleküle pro Überschussproton zur Verfügung stehen. Beide Ergebnisse zusammengenommen liefern den Beweis, dass das Kontinuum durch die Gruppierung H5O2+ verursacht ist.

Diese Erkenntnis war der entscheidende Durchbruch, denn damit hatten wir bewiesen, dass die Wasserstoffbrücke im H5O2+ besondere Eigenschaften haben muss, die für das Verhalten wässriger saurer Systeme und damit auch für die Entstehung der Kontinua entscheidend sind. Unsere Ergebnisse veröffentlichten wir unter dem Titel „Energiebänder der tunnelnden Überschussprotonen in flüssigen Säuren. Eine IR-spektroskopische Untersuchung der Natur der Gruppierung H5O2+“ [Z. Physik. Chem. NF 58, 225-245 (1968)]. Wir schoben einen forschungsfreien Nachmittag ein und machten einen Ausflug zum Wurzacher Ried. Das Ungeheuer ist bei diesem Ausflug beinahe in Ried ertrunken, denn es ging baden und verhedderte sich dabei in Schlingpflanzen. Auch am Rohrer See hatte das Ungeheuer stets schrecklichen Ärger, denn wenn es an die Möwen heranschwamm, flatterten diese auf, und es hatte das Nachsehen. Hierüber war das Ungeheuer fürchterlich ergrimmt, Wau, Wau !

[...]

Die Entdeckung der Protonenpolarisierbarkeit

von Wasserstoffbrücken

Nach meiner Habilitation nahm ich neue Mitarbeiter in meinen Arbeitskreis auf: Georg Papakostidis, Werner Seßler, Jörg Mühlinghaus und Wolf-Dietmar Lubos.

Um etwas über die Wechselwirkungen an den polaren Oberflächen der biologischen Membranen zu erfahren, untersuchte mein Doktorand Georg Papakostidis Phospholipide. Um Phosphatidylserin zu gewinnen, ätherte ich mit ihm 50 kg Schweinehirn im funkengeschützten Labor der Pharmazie aus. Bald darauf konnte man Phosphatidylserin kaufen. Georg Papakostidis war bis zu seiner Pensionierung bei BMW als Chemiker tätig.

Werner Seßler untersuchte wässrige Lösungen von N-Basen in einem pKa Bereich von 0,3 bis 11 in Abhängigkeit von der Protonierung. Er fand Infrarotkontinua, die bei den Basen im höheren pKa Bereich bei 50 % Protonierung der Basen maximal intensiv sind, denn dies sind optimale Bedingungen für die Bildung struktursymmetrischer N+H∙∙∙N  N∙∙∙H+N Brücken. N∙∙∙H+N Brücken.

Werner Seßler arbeitete mehrere Jahre im EDV-Bereich des MPI und später als EDV-Organisator bei Krauss-Maffei.

Jörg Mühlinghaus hatte bei Professor Kranz in der Physik sein Diplom gemacht und bewarb sich anschließend bei mir um eine Doktorarbeit. Wir untersuchten zunächst, als Ergänzung zu den Arbeiten von Werner Seßler, wässrige Imidazollösungen und dann Filme aus Polyhistidin in Abhängigkeit von der Protonierung. Histidin ist eine Aminosäure und damit ein wichtiger Baustein der Proteine. Ich nahm an seiner interessanten Forschungsarbeit regen Anteil. Wir bekamen analoge Ergebnisse wie Seßler.

Somit hatten wir die ersten Wasserstoffbrücken in einem Modellsystem für biologische Systeme gefunden, die ein IR-Kontinuum verursachen und damit Protonenpolarisierbarkeit zeigen [Z. Natur-forschg. 26b, 546-555 (1971)].

Jörg Mühlinghaus ist heute als Patentanwalt in Karlsruhe tätig.

Mit der Arbeit von Wolf-Dietmar Lubos begann ich ein neues Arbeitsgebiet. Er untersuchte Polynukleotide, Homopolymere sowie DNS und RNS als Filme auf Scheiben aus polykristallinem Germanium. Wolf-Dietmar Lubos fand eine Anstellung beim Bundesumweltamt der Stadt Köln. Seine Untersuchungen setzte Klaus Kölkenbeck sehr erfolgreich fort. Darauf komme ich zurück.

Mit meinen Forschern machte ich einen Betriebsausflug auf den Similaun. Wir übernachteten in der Martin-Busch-Hütte (früher Samoarhütte) und stiegen früh morgens zum Similaun auf. Martin Busch hat durch mühevolle Verhandlungen bewirkt, dass die deutschen Alpenvereinshütten in Österreich nach dem Krieg an den Deutschen Alpenverein zurückgegeben wurden. Zum Abschluss unserer Tour gab es auf der Similaunhütte eine Spaghettiorgie und ein großes Rotweinbesäufnis.

Der Ursache des Infrarot-Kontinuums auf der Spur

In den folgenden Jahren bemühte ich mich mit Erich Weidemann um ein besseres Verständnis der Ursache der IR-Kontinuumsabsorption. Wir diskutierten jede Woche einen Vormittag in Erichs Büro in der Theresienstraße 39, jedoch nur mit geringem Erfolg. Um den Mechanismus der anomal großen Protonenleitfähigkeit wässriger Säurelösungen aufzuklären, mussten wir die Veränderungen des Gewichts der Protonengrenzstrukturen des H5O2+ durch äußere elektrische Felder berechnen. Kurz vor Weihnachten 1968 kam Erich abends in mein Büro mit dem zunächst sehr erstaunlichen Ergebnis, dass Wasserstoffbrücken mit Doppelminimumpotential durch Protonenverschiebung und Elektronen-verschiebung in die Gegenrichtung Polarisierbarkeiten besitzen, die etwa zwei Größenordnungen größer sind als die Polarisierbarkeiten, die durch Deformation von Elektronensystemen zustande kommen. Zunächst dachten wir, dass wir bei diesen Berechnungen einem Artefakt aufgesessen sind. In der folgenden Zeit verstanden wir jedoch dieses Ergebnis: Bei Doppelminimumpotentialen sind die zwei untersten Energieniveaus sehr benachbart. Damit kann durch ein äußeres elektrisches Feld der erste angeregte, der antisymmetrische Zustand dem symmetrischen Grundzustand leicht beigemischt werden, was zu einer asymmetrischen Ladungsverteilung, d.h. zur Polarisation der Wasserstoffbrücken führt. Dies war nach der Entdeckung des H5O2+ ein weiterer entscheidender Schritt zur Aufklärung des Mechanismus der anomalen Protonenleitfähigkeit. Wir veröffentlichten dieses Ergebnis in der Zeitschrift für Naturforschung im Band 25a, 627-634 (1970). Damit erklärte sich fürs Erste das Zustandekommen der Kontinua, denn in einer Lösung liegt eine breite Verteilung lokaler elektrischer Felder vor. Alle Wasserstoffbrücken sind daher mehr oder weniger stark polarisiert, was zu einer breiten Wellenzahlenverteilung der Energieübergänge führt. Weitere wichtige Gesichtspunkte werde ich noch darlegen.

Um dieses Ergebnis mit einer anderen theoretischen Methode zu bestätigen, nahm ich Kontakt mit dem Quantenchemiker Professor Preuß vom Münchner Max-Planck-Institut für Astrophysik auf. Er machte mich mit seinem Mitarbeiter Rudolf Janoschek bekannt. Wir berechneten die Eigenschaften des H5O2+ mit der self consistent field (SCF) Methode. Hierzu heuerten wir einen Doktoranden, Herbert Pfeiffer, an. Während ich mit Erich an einem schönen Herbstnachmittag 1971 in seinem Garten in der Söllereckstraße in Harlaching diskutierte, rief Pfeiffer an: Auch die SCF-Rechnungen führten zu dem Ergebnis, dass die Polarisierbarkeit der Wasserstoffbrücke im H5O2+ etwa zwei Größenordnungen größer ist als Polarisier-barkeiten, die durch Verschiebung von Elektronen zustande kommen. Damit war klar, dass es sich bei den extrem großen Protonenpolarisierbarkeiten um einen realen Effekt handelt.

Unsere Ergebnisse veröffentlichten wir in J. Amer. Chem. Soc. 94, 2387-2396 (1972). Die Berechnungen eines Punktes der Potentialflächen benötigten damals noch 13-14 Stunden. Wir konnten sie nur nachts und an den Wochenenden durchführen, wobei wir am Faschingswochenende unbegrenzt Rechenzeit zur Verfügung hatten. Die Rechenstunde kostete zwar nur 45 DM, dennoch verursachte die Bezahlung dieser Stunden einiges Kopfzerbrechen. Nachträglich wundert man sich, dass wir trotz all dieser Schwierigkeiten derart interessante Forschungsergebnisse erhielten.

Herbert Pfeiffer arbeitete nach seiner Promotion bis zur Pensionierung in der Forschung bei Rodenstock in München.

Rudolf Janoschek ging mit Professor Preuß nach Stuttgart. Unsere gemeinsamen Berechnungen setzten wir fort, berücksichtigten nun jedoch auch die Wasserstoffbrückenschwingung. Erich hielt sich hierzu für einige Wochen in Stuttgart auf. Mit den Ergebnissen der dort durchgeführten Berechnungen trafen wir uns in Haisterkirch und schrieben bei herrlichem Wetter im Garten eine Arbeit mit dem Titel: „Calculated Frequencies and Intensities Associated with Coupling of the Proton Motion with the Hydrogen Bond Stretching Vibration in a Double Minimum Surface”.

Diese sehr wichtige Veröffentlichung erschien in den Transactions of the Faraday Society II 69, 505-520 (1973).

Professor Ludwig Hofacker, Theoretiker an der Technischen Universität in München, war ein fanatischer Gegner meiner Wissenschaft. Er griff mich vehement, ausschließlich mit Emotionen und ohne Argumente an. Als ich einen Kolloquiumsvortrag hielt, gab es anschließend einen geradezu mittelalterlichen Gelehrtenstreit.

Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre machte ich mit Nollers, mit Tilmann Kleinsteuber und Helmut Knözinger Skitouren, insbesondere auf die Gipfel von Tirol und diejenigen der Kitzbühler Berge. Von der Oberlandhütte stiegen wir bei herrlichem Schnee aufs Brechhorn und auf den Schwarzenkogel. Zu Pfingsten hielt ich mich mit Nollers auf der Sulzenauhütte auf. Wir hatten einmalige Abfahrten durch das Gletscherspaltengewirr des Wilden Freiger und vom Zuckerhütel. Eine besonders schöne Tour machten wir auf den Lisenser Fernerkogel. Im Jahr bevor diese Gegend durch die Olympiade verwüstet wurde, gingen wir den Kleinen Express vom Sellrain nach Innsbruck. Ich erinnere mich noch, wie verlockend beim letzten Anstieg Rauch aus dem Schornstein der Birgitzköpflhütte aufstieg.

Auf dem Rückweg von den Skitouren kehrten wir in unseren Stammgasthäusern ein, so z.B. bei Kitzbühel in der „Kuhwirtschaft“, beim Stanglwirt (das Gastzimmer grenzt auch heute noch an den Kuhstall). Oft besuchten wir Gerlos und stiegen von der Kühlen Rast aus auf das Seespitzl. Am nördlichen Ende des Achensees kehrten wir dann in der „Spießwirtschaft” ein. In Gerlos wohnten wir bei der Rosa. Sie hatte etwas abseits vom Ort beim Aufstieg zum Seespitzel kleine Bungalows, die ihr Mann baute. Den Wein bewahrte sie unter unseren Betten auf. Sehr unvorsichtig! Dort schlossen die Nollers und ich Freundschaft. |